Et aussi…

toutes ces lectures partagées depuis la création du groupe :

Je suis Jeanne Hébuterne

d'Olivia Elkaim

Olivia Elkaim est une journaliste et romancière française. Elle mêle souvent Histoire et histoires particulières, notamment celle de sa famille. Je suis Jeanne Hébuterne est son cinquième roman .

Présentation de l'ouvrage : Il s'agit d'un récit, écrit à la première personne, de la compagne et muse du peintre Modigliani. La jeune femme, issue d'une famille plutôt traditionnelle, très proche de son frère, est inscrite à une académie de peinture et tombe éperdument amoureuse d’Amedeo Modigliani, peintre sculpteur, de quatorze ans son aîné. Elle le suit dans sa vie de bohème et d'excès. Tuberculeux, il meurt à 35 ans, en janvier 1920, et elle se suicide deux jours après, alors enceinte de leur deuxième enfant.

Le livre a beaucoup intéressé les lectrices par le thème et le style vivant, souvent haché, comme image de la sensibilité du personnage.. Parfois, il apparaît jouer sur le pathos mais c'est aussi un de ses charmes. Certaines ont été gênées par le choix du récit à la première personne : ni biographie, ni récit historique (avec des omissions) … mais d'autres ont été émues justement par ce procédé et se sont senties touchées par ce personnage de jeune fille, passionnée, qui renonce à beaucoup de choses (confort, famille,...), pour « courir après le bonheur » auprès d'un homme qui la délaisse souvent. Elle ne parvient jamais à un épanouissement de femme, d'artiste ou de mère. On a pu y voir un coup de foudre, suivi d'une sorte d'emprise ou une soif de liberté, dans une époque de guerre (17/18) puis post guerre avec ses séquelles, notamment le retour du frère, très marqué après sa survie dans les tranchées. Les avis étaient divergents par rapport à la place des femmes dans cette société : Jeanne est elle une petite personne fragile ou quelqu'un qui choisit de s'émanciper des principes dans lesquels elle a été éduquée ?

Le rôle et l'ambiance de la famille est bien décrit : accord pour qu'elle étudie la peinture, rigidité des principes mais soutien de la mère lors de la première grossesse et accouchement de Jeanne, omniprésence de l’influence du frère, même absent... Les thèmes de l’inspiration, la création, les excès des artistes, la débauche de certains apparaissent tout au long du livre. On perçoit moins la position de Modigliani : amoureux ? voulant la protéger ou si proche de la mort qu'il ne peut envisager une autre vie ? Jeanne est l'une des modèle, muses de Modigliani et c'est aussi une artiste peintre. Mais elle renonce pratiquement à la création, engloutie dans sa passion dévastatrice, s’oubliant elle même, ayant le « courage d'aller jusqu'au bout de celle-ci jusqu'à s'y perdre «.

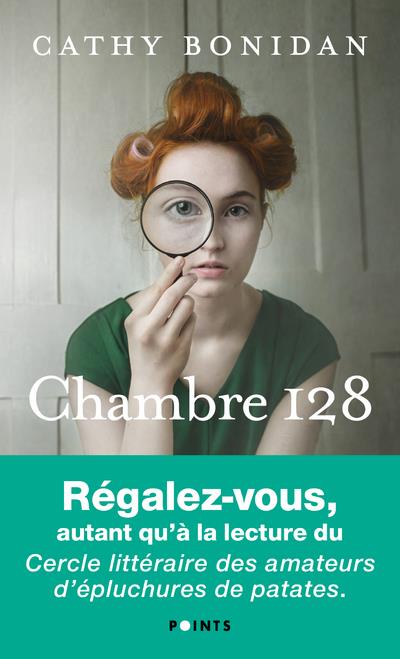

Chambre 128

de Cathy Bonidan

Cathy Bonidan est une romancière et enseignante française. Son premier roman « Le parfum de l'hellébore » a été publié en 2017, « Chambre 128 « en 2019.

Présentation du roman : Un manuscrit, égaré depuis de longues années, est retrouvé dans une chambre d'hôtel et Anne Lise, qui le trouve, le renvoie à son auteur et n'a de cesse de retrouver celui ou celle qui a complété le manuscrit. Elle mène une sorte d'enquête qui la conduit à rentrer en contact d'abord par lettres, puis à rencontrer des personnes très différentes, qui ont eu ce livre entre les mains. Les échanges épistolaires entre les protagonistes, dont le nombre augmentent au fur et à mesure sont, en effet, le processus narratif. Cette quête va bouleverser la vie de plusieurs personnages.

Commentaires : Dans l'ensemble, ce livre a été apprécié pour son écriture fluide, rendant la lecture facile, même si on se perd parfois dans ce jeu de pistes et si certaines ont noté une baisse de rythme et donc d'attention en milieu de roman. On peut le percevoir comme une chasse au trésor. D'autres n'ont pu le terminer ne percevant pas de nuances entre les lettres des différents scripteurs. Beaucoup ont exprimé être séduites par la forme épistolaire du roman, avec une certaine nostalgie des lettres échangées auparavant. Un élément qui a été apprécié, est l'aspect thérapeutique des courriers, de cette quête qui va apporter des améliorations, des changements positifs de vie. Cela permet de ressentir de l'empathie pour les divers personnages. Un roman « bien être » qui se lit agréablement, un peu comme un conte, et permet de passer un bon moment mais n'est pas inoubliable.

La décision et Les choses humaines de Karine Tuil

L'autrice française a écrit une quinzaine d'ouvrages, dont des romans qualifiés de «sociaux », après des études de communication et de droit. « Les choses humaines » a été couronné par le prix Interallié et le Goncourt des lycéens, et a fait l'objet d'une adaptation cinématographique ( film d'Yvan Attal en 2021).

« Les choses humaines » est l'histoire d'un viol qui aurait été commis par un jeune homme, fils d'un journaliste et d'une féministe, sur la fille de son beau père, et relate les rapports entre tous les personnages jusqu'au procès. « La décision » suit le parcours d'une juge du Pôle antiterroriste, face à la décision d'élargir un prévenu, de retour de Syrie, en analysant le risque potentiel qu'il réalise un attentat terroriste.

L'autrice utilise des sujets de société forts et actuels pour montrer l’ambiguïté humaine. Les lectrices ont aimé son style d'écriture. Elles ont relevé ne pas avoir d'empathie particulière avec les personnages mais une curiosité d'aller au bout du livre. (« pas facile de décrocher»). L'une des lectrices a été gênée par le milieu social « bourgeois », alors que les thèmes semblent généraux. Dans les deux ouvrages, la lecture est interactive car l'autrice ne tranche pas toutes les questions et permet au lectorat de prendre position. Mais certaines parties sont prévisibles.

« Les choses humaines : c'est un sujet qui peut toucher tout le monde. On relève beaucoup d’ambiguïté, de mystères autour de la femme victime ?, de l'agresseur? viol ou pas ? Bizutage ? Le livre dissèque les comportements de chacun des personnages : la mère, et ses préjugés, dont le rôle est prédominant pour le dépôt de plaine de sa fille, le père qui apparaît cynique et odieux, la jeune fille qui souhaite peut être une vengeance face à l'humiliation, le jeune homme qui semble évoluer...

« La décision » : le personnage de la juge a impressionné, compte tenu de la gravité de ses tâches et de ses responsabilités, même si elles sont collégiales. Le récit de sa vie, sous les aspects professionnel, personnel, familial, est entrecoupé des entretiens avec le suspect, soupçonné d'avoir rejoint l' État islamique, ce qui donne un rythme apprécié au livre. Les lectrices ont été intéressées par l'enquête fouillée autour du suspect. Là aussi beaucoup de questions en suspens : conflits d'intérêts avec l'avocat de la partie adverse et amant ?, démarche du mari à la recherche de ses origines et de sa judaïcité, ambiguïté des discours du suspect.....

Entre deux mondes

de Olivier Norek

Olivier Norek est un écrivain et scénariste, ancien capitaine de police judiciaire. Il est l'auteur de romans policiers, de «thrillers sociaux », de « littérature blanche », de scénarios et d'un livre pour enfants.

Ce roman se classe plutôt dans la série des thrillers sociaux : c'est une fiction dans un contexte extrêmement réaliste, notamment dans la jungle de Calais. On suit le parcours d' Adam, policier syrien, qui fuit un pays en guerre et tente de retrouver sa femme et sa fille, parties en Europe avant lui. Il va découvrir un monde entre deux mondes, un espace sans loi où se croisent plusieurs destins : policier français, jeune assassin, personnel humanitaire...

Cette lecture a été difficile pour la plupart des lectrices, dont certaines ne sont pas allées au bout du livre. Cette « représentation de l'enfer sur terre » ne s'oublie pas, une fois le livre refermé, avec un sentiment d'impuissance, devant ces détresses humaines et un abîme de questions sur les migrants, la violence, la déshumanisation... Beaucoup d'interrogations sur la responsabilité collective, l'inertie politique (« on a beaucoup réfléchi à comment ne rien faire ») et le sentiment d'impuissance individuelle face aux migrants qui affluent vers ce bidonville, avec l'espoir de rejoindre la Grande Bretagne.

C'est un roman, et non un documentaire, et les lecteurs connaissent l'ensemble des données alors que les protagonistes les ignorent. Beaucoup de thèmes sont abordés : les passeurs, les enfants soldats, la situation en Syrie, la violence et la torture....mais aussi dépression, rémission, rédemption. Malgré la dureté de certains passages, le rythme de l'écriture (chapitres courts alternant les thèmes) permet des temps de respiration. Toutes reconnaissent le grand talent de l'auteur, qui imbrique toutes les pièces dans une construction cohérente, même si des zones d'ombre, notamment ce que devient Adam qui s'enfonce dans les ténèbres, subsistent. Pour certaines, l’attachement aux divers personnages a impliqué d'aller jusqu'au bout, de se plonger dans leur univers pour mieux les appréhender. Un peu d'espoir apparaît toutefois : le jeune muet part en Grande Bretagne, l'engagement de Bastien, le policier français....

S'adapter

de Clara Dupont-Monod

Clara Dupond Monod est une écrivaine et journaliste française. Elle présente des chroniques littéraires à la radio. Elle a écrit 9 romans avec des thématiques différentes dont certains en période médiévale.

Ce roman raconte l'histoire de l'arrivée et de la vie d'un enfant lourdement handicapé dans une famille à travers les regards de sa fratrie, en trois parties successives. L'action est située dans les Cévennes, région d'attache de l'autrice. Elle même a eu un frère handicapé, décédé à 10 ans, mais on ne sait pas quelle est la part autobiographique de cet ouvrage. Cet enfant est le 3°de la fratrie, il ne peut ni voir, ni marcher : ses sens se résument au toucher, à l’ouïe et à un babillage très limité. Son frère aîné va le prendre en charge de manière fusionnelle au point de se perdre, la cadette le rejeter avec colère, comme un élément destructeur de sa famille mais en transformant cette colère en énergie et le dernier, né après sa mort, vivre avec ce fantôme, tout en portant une renaissance. Une des originalités du récit est qu'il est fait par les pierres du mur face à la maison, quel que soit l'enfant qui raconte. La nature cévenole, âpre, brute est omniprésente, à travers les montagnes, les pierres, l'eau...

Les lectrices ont exprimé l'émotion ressentie lors de la lecture et ont particulièrement aimé : – l’appréhension du sujet difficile à travers la douceur, l'amour, – l'écriture belle, élégante, agréable, – la finesse des sentiments, des émotions, l’expression des ressentis à travers les sens, – l'hymne à la nature toujours là, brute et belle, les descriptions poétiques. Ces thèmes de l'enfant handicapé, de la fratrie ont renvoyé à des histoires personnelles, selon les sensibilités de chacune. Faire voir l'enfant « inadapté », à travers les yeux des autres enfants, dont les récits forment une mosaïque, permet de voir trois points de vue, trois adaptations, trois façons de « faire avec ». Chacun va évoluer de manière différente, plus ou moins positive, vu de l’extérieur. Une réserve a été émise sur l’absence du point de vue des parents, et, notamment, sur ce qui peut apparaître comme un semi abandon de l'aîné et la cadette pour la prise en charge de l'enfant handicapé. Ils n'apparaissent effectivement que partiellement à travers les yeux de la fratrie. Ce livre, pose des questions essentielles : comment accepter les différences, faire face aux regards des autres... sans jamais s'appesantir sur les souffrances Une de dernières phrases du livre est la description de leurs enfants par la mère « Un blessé, une frondeuse, un inadapté et un sorcier, joli travail. »

Mémoires de la forêt (tome 1)

de Mickaël Brun-Arnaud et illustrations de Sanoe

L’auteur est diplômé d’un master en psychologie et a travaillé comme neuropsychologue et psychologue spécialisé en gérontologie. Il a ouvert en 2018, une librairie « Le Renard Doré » à Paris. L’illustratrice Sanoe est une graphiste, dessinatrice de BD. Après des études de droit, elle se dirige vers le dessin, très influencée par les mangas, elle participe à plusieurs projets d’illustrations de romans pour la jeunesse. En 2022, « Mémoires de la forêt » obtient le prix Sorcières 2023,dans la catégorie Carrément Passionnant Mini.

De part sa formation, l’auteur a voulu aborder des thèmes douloureux à transmettre aux enfants. Ce premier tome d’une série de quatre volumes, nous parle de la maladie de l’oublie tout, métaphore bienveillante pour évoquer la maladie d’Alzheimer. Il aborde également avec douceur les thèmes du deuil, du décalage des générations, de la recherche de ses origines et met en avant l'espoir, l'amour et l'humanité.

Il met en scène des personnages anamorphosés, ce qui ne manque jamais de toucher les petits. Une réserve a été faite pour le personnage du renard, qui, sans doute représente l’auteur lui même. Ce renard amoureux des livres, gardien de la mémoire des habitants de la forêt, indulgent, aidant, ne correspond pas à l’image que nous avions du renard, plutôt rusé, malin, roublard…que l’on retrouve souvent dans les contes pour enfants. Malgré tout, il a dans ce roman l’image d’un bon gros gentil toutou, très aidant envers les autres.

Ferdinand, la taupe, traditionnellement myope, nous a semblé bien gémissante. Le style d'écriture est agréable, ce conte fantastique est propre à la lecture à voix haute devant des enfants. On peut les imaginer captivés par le suspens suscité par cette histoire : qui est l’auteur du vol du livre des mémoires de Ferdinand? où ont disparus Maude, sa femme, ainsi que son fils Rousso? Un énigme et une enquête.

Malgré quelques moments d’ennui dus à la longueur de certains passages, ce roman a rempli son rôle de transmission adaptée aux jeunes lecteurs mais intéressant aussi pour les adultes, par son style bienveillant, sa douceur, ses espoirs, et ses très belles illustrations.

La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa

Yoko OGAWA, est née en Mars 1962 à Okayama au Japon. Diplômée en lettres, elle commence par écrire des essais courts, des nouvelles, rapidement primées au Japon, puis des romans dont certains seront adaptés en BD et au cinéma

Nombreux romans et nombreux prix littéraires.

Ce roman raconte la relation qui s’installe entre 3 personnes de générations différentes, abimées par la vie et isolées :

Un Professeur, chercheur primé en mathématiques, qui a perdu la mémoire suite à un grave accident de voiture 15 ans plus tôt .. depuis l’autonomie de sa mémoire est de 80 minutes .. seul son génie pour les mathématiques le fait survivre ; il sera un professeur passionné mais tolérant, exigeant mais attentif et encourageant et sortira de son isolement grâce à cette rencontre

Une aide- ménagère, jeune femme célibataire qui élève seule son fils de 10 ans (pour qui elle a abandonné ses études), pleine d’attention, de patience et de gentillesse, qui se prendra d’intérêt pour les chiffres

Son fils de 10 ans, solitaire, petit, sérieux, qui découvrira le monde des chiffres grâce au professeur et le fera renouer avec leur passion commune du base -ball

(Présence lointaine mais attentive d’une femme âgée, la belle- sœur qui protège le Professeur

Beaucoup de thèmes abordés dans ce livre dans lequel on retrouve principalement les notions de :

- Tolérance, attention, patience, gentillesse et générosité entre ces 3 personnes mais aussi de respect, de pudeur et de retenue (culture japonaise ?)

- Transmission du savoir, filiation, héritage

- Importance de la relation enfants/personnes âgées : curiosité, accès au savoir, persévérance, pour l’enfant et réouverture au monde extérieur pour le professeur (matchs de base-ball à la radio puis au stade)

- Souffrances quotidiennes des personnes malades, astuces pour se débrouiller seul, sans déranger les autres ni se plaindre : ici la perte de la mémoire, redécouverte chaque matin et fiches sur les vêtement

- Acceptation de la maladie, de la vieillesse de la solitude

- Rôle important des aidants

- Présentation poétique et amusante du monde des chiffres (jeux, anecdotes ..)

Commentaires

La grande majorité des participantes ont apprécié ce livre :

"Personnages attachants, récit touchant, écriture sensible, simple et émouvante, une belle fable sur la mémoire et la transmission, tout en pudeur"

«émouvant, réaliste/ pertes de mémoire type maladie d’Alzheimer »

«sentiments positifs »

«relations quotidiennes toutes en douceur, effacement de soi »

« miracle de la rencontre ; bienveillance ; une façon de vivre ensemble »

« apprentissage =jeu (et non échec, souffrance, culpabilité)

( dans l’Antiquité les Mathématiques et la Philosophie étaient enseignées ensemble »)

« écriture délicate, fine, respect de l’autre »

« on peut être sensible à la magie des chiffres ! »

Quelques critiques :

« beaucoup de longueurs (Maths, Base-ball )

« démonstrations mathématiques qui bloquent la lecture »

« écriture plate, bien pensante, sans surprise »

« culture japonaise côté « feel good »

La dernière réunion des filles de la station-service

de Fannie Flagg

Ecrivaine américaine contemporaine, Fannie Flagg a connu un grand succès avec le roman « Beignets de tomates vertes », adapté au cinéma.

Son roman "la dernière réunion des filles des la station service" s'articule autour de plusieurs thèmes principaux, des époques différentes racontées en alternance, avec une certaine fluidité, un rythme agréable et dégageant une réelle énergie vitale. Le roman débute autour du personnage de la femme américaine, Sookie, femme au foyer, désœuvrée suite au mariage de sa dernière fille, se passionnant pour les oiseaux et subissant les comportements de sa mère prédominante. Se dessine ensuite la famille polonaise, chaleureuse, immigrée qui s’intègre aux Etats Unis en véhiculant des valeurs de courage. C'est dans cette famille que vivent les filles de la station service. Puis, de plus en plus présente puisque c'est le lien antre les deux familles, l’histoire des femmes pilotes américaines : les WASP ( Women Airforce Service Pilots), créé d'août 1943 à octobre 1944. On y découvre une grande solidarité, une joie, qui s'opposent aux dangers encourus et à l'attitude de la plupart des hommes qui les entourent.

Commentaires : Beaucoup ont exprimé leur manque d'attrait pour le début du livre, leurs difficultés à «entrer dans l’histoire », et ont été intéressées à partir du moment où la famille polonaise apparaît. L’histoire des WASP et de ses femmes pilotes durant la guerre a été une réelle découverte. Leur cheminement, leur courage face au danger, leur résistance à la non reconnaissance par l'armée de leurs services et, malgré tout, leur joie de vivre, ont été soulignés par la quasi unanimité. Ce mélange d’histoires romancées avec un épisode historique méconnu, a été un «bon moment de lecture », mêmes si certaines ont regretté l'absence de réel traitement de thèmes importants tel que l'adoption, pourtant central avec la recherche des origines familiales. Les personnages, (hormis Sookie au début) sont attachants, forts, parfois pourtant caricaturaux. Le style est agréable, léger, foisonnant, la lecture est facile. La fin apaisée du roman permet à Sookie de rencontrer les personnes des sa famille d'origine et d'orienter sa vie vers de nouvelles perspectives.

Article 353 du code pénal

La fille qu'on appelle

de Tanguy Viel

L'île des femmes de la mer de Lisa See

Lisa See est une journaliste et écrivaine américaine . Son premier livre est une biographie de l'un de ses arrière-grands-pères chinois. Elle a ensuite écrit, notamment, sur des vies de femmes chinoises à différentes époques.

Présentation du roman

Ce roman se situe en Corée sur l'Île de Jeju, dans une communauté de plongeuses en apnée, les Haenyeo. Elles subviennent aux besoins de leur famille dans une structure matrifocale, vivent dans des conditions extrêmes, dans un contexte d'occupation japonaise, puis de 2° guerre mondiale et ses conséquences

Ce livre entrecroise les destins et vies, principalement de deux amies Young-Sook et Mi-Ja, proches mais que le destin va séparer. L'action se déroule des années 1930 à 2008, avec des allers-retours passé / présent.

Tout se dénouera à la fin, les non-dits étant enfin révélés.

Le livre a été unanimement apprécié, pour ses qualités romanesques et ses aspects historiques et sociologiques, dans une région du monde dont on connaît peu l'histoire.

Il met en valeur la vie étonnante de ces femmes, presque comme un documentaire, nous éclaire sur leur organisation sociétale, sur leurs croyances et l'influence du chamanisme et également sur les conséquences de l'occupation japonaise et de la 2° guerre mondiale sur Jeju, située à un emplacement stratégique.

L'autrice suscite l'admiration pour ces femmes fortes, qui traversent de nombreux drames, personnels (perte d'enfants, accidents de plongée, pauvreté...) ou liés à l' Histoire (violence des soldats japonais, massacres, luttes contre les communistes...).

Sont évoqués les thèmes de responsabilité des femmes dans une société, de résistance, de résilience, de solidarité, de transmission, de valeurs...

Certaines ont été très touchées par la violence de quelques scènes mais celles-ci sont ponctuelles.

Toutes se sont attachées aux deux protagonistes principales, qu'on suit tout au long du roman :

Young-Sook, forte, d'une incroyable volonté, pouvant paraître dure mais qui va protéger sa famille, évoluer et respecter la volonté de son mari d'éduquer aussi leurs filles,

Mi-Ja, fille d'un collaborateur, qui choisira de paraître trahir son amie pour ne pas mettre en danger les enfants de celle-ci mais restera fidèle à leur amitié.

En résumé : un roman marquant & intéressant, la découverte d'un univers original et une histoire attachante.

L'intimité d'Alice Ferney

Alice Ferney, est une maîtresse de conférences, spécialisée en microéconomie. Ecrivaine, féministe, elle évoque souvent les thèmes de la différence des sexes, la maternité et le sentiment amoureux.

Ce roman entrecroise les destins et vies de divers personnages, dont les prénoms commencent souvent par A Un couple, Alexandre et Ada va avoir un enfant. La mort d'Ada va bouleverser ces vies : la voisine Sandra, libraire, féministe et indépendante, qui ne veut pas d'enfant, va s'attacher aux enfants d'Alexandre et d'Ada, Alexandre va rencontrer Alba, qu'il épouse bien que celle ci soit asexuelle, Alba, rigide, souhaite être mère, comment ? Pourquoi ?...

Ce livre est perçu en deux parties : le début, plutôt roman et la suite, la présentation de thèses portées par les divers personnages d'où certains comportements caricaturaux.

Il a donc suscité beaucoup de questionnements et de débats sur des sujets sociétaux, autour du choix de la maternité et de la paternité, de la sexualité & de l’asexualité, de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui, des rapports hommes / des femmes, de la filiation...

Un peu indigeste et trop long pour certaines...mais toutes reconnaissent la qualité de l'écriture, toutefois qualifiée de froide et descriptive, et le côté très documenté de l'ouvrage sur tous ces sujets.

Roman ou documentaire ?

Ce livre ne parle pas d'amour, on ressent peu d’émotions ou de sentiments et les lectrices déplorent que les enfants ne soient pas reconnus en tant que personnes.

Certaines ont trouvé cette lecture passionnante, d'autres ont qualifié le livre de gênant, perturbant.

Beaucoup ont décortiqué les personnages « porteurs de thèses », en indiquant leurs incohérences.: la seule qui emporte l'adhésion est Sandra, qui apparaît réellement libre dans ses choix.

La conclusion du livre est apparue décalée, toutes ne l'ont pas ressentie de la même façon.

Là où chantent les écrevisses de Delia Owens

Delia Owens est une écrivaine et zoologiste américaine. » Là où chantent les écrevisses » est son seul roman, qui, suite à son grand succès, a été adapté en film. Ses autres ouvrages ne sont pas des fictions.

L'action se situe dans les marais de la Caroline du Nord. L'histoire entremêle celle de l'enfance isolée et de la vie d'une femme, Kya dans ces marais et celle de l'enquête sur le meurtre perpétré contre Chase, un des habitants de la ville voisine, dont Kya est accusée puis disculpée. Kya est abandonnée au fur et à mesure par tous les membres de sa famille, doit survivre seule et développe une connaissance exceptionnelle du milieu dans lequel elle vit au point de devenir une écrivaine éthologue reconnue.

Elle est confrontée aux préjugés des habitants qui la surnomment « la fille du marais ». Mais, elle rencontre des personnages attachants : Jumpin et Mable, Tate l'amoureux, l'éditeur, l'avocat qui vont l'aider et Chase plus ambigu et représentant une menace.

Ce roman a plu à pratiquement l'ensemble des lectrices : certaines en ont été enthousiasmées, par son côté merveilleux (« coup de cœur »), d'autres, plus pragmatiques, ont été gênées par le côté invraisemblable de certaines situations (l’analphabète qui devient pratiquement seule une savante, l'abandon familial..) et l'ont lu en l’appréhendant comme un conte, une belle histoire non réaliste. Certaines ont adhéré totalement à la personnalité de Kya, au point de défendre la totalité de ses actes « elle choisit la vie » et ont admiré son parcours atypique. Toutes ont aimé les descriptions de la Nature, le marais, dans lequel Kya puise les ressources pour survivre, qui devient un personnage propre, la poésie du texte, l'ode à la vie, la découverte des personnages autour de Kya.

Dans ces deux histoires qui s’entrecroisent, apparaissent les thèmes du racisme, du rejet de la différence, la solitude, le poids de la société, la résilience de l'enfance. Toutefois, certaines ont été gênées par l'histoire du meurtre et du procès, décalés par rapport au reste du roman et où l’héroïne apparaît absente, asociale. Pour d'autres, la violence était sous-jacente et devait éclater, comme dans la nature qui contient des formes de violence. La fin du roman dévoile la vérité sur le meurtre de Chase, en véritable surprise et cela a pu être perçu comme rompant l'harmonie du roman.

Pour compléter le roman, une séance de diffusion du film éponyme s'est déroulée la semaine suivante pour le groupe de lectures partagées.

Le vendredi 23 février 2024 a eu lieu la LECTURE AU SABLIER

Michèle Pedinielli, d'origine niçoise et corse, journaliste, s'est spécialisée dans le roman policier. Ses ouvrages sont : – Boccanera, – Après les chiens, – La patience de l'immortelle, – Sans collier.

On y retrouve la même héroïne Ghjulia « Diou » Boccanera, détective privée, la cinquantaine, forte personnalité qui vit à Nice et divers personnages récurrents.

Présentation des romans :

Dans « Boccanera », l'enquête se déroule à Nice et aborde les thèmes de la spéculation immobilière et la corruption, notamment.

« Après les chiens » mêle deux enquêtes, traitant de la situation des réfugiés et des militants humanitaires qui les aident à la frontière franco-italienne.

« La Patience de l'immortelle » se déroule en Corse.

Dans « Sans collier », Boccanera fait face à un retour des années de plomb italiennes et toujours de la spéculation immobilière à Nice.

Dans l'ensemble, les lectrices ont trouvé le style plaisant, léger, la lecture facile, même si quelques unes n'ont pas vraiment apprécié le personnage principal et l’ambiance générale, et ont trouvé les intrigues policières à la limite de la vraisemblance. Beaucoup ont vu dans l'écriture, un style pouvant permettre une adaptation en téléfilms, voire même en bande dessinée. Notamment dans Boccanera, le personnage principal est la ville de Nice ce qui a intéressé à la fois les « natives» qui ont retrouvé des repères géographiques, historiques ou culturels communs avec l'autrice et celles qui ont découvert cette ville, de manière originale.

Ce côté « folklore », qui reflète les traditions et la manière de vivre des niçois du quartier du Port et de la vieille ville, a pu être à la fois apprécié pour son caractère "témoignage" et gênant pour d'autres qui se référent à d'autres auteurs régionaux. Le côté répétitif de thématiques telles que le café ou la ménopause, qui font partie du personnage de Diou, a été reçu différemment selon les lectrices : soit montrant un côté plus "réaliste" du personnage (femme dans la cinquantaine, insomniaque et révoltée), soit provocant un certain agacement pour d'autres ... Pour celles qui ont lu plusieurs ouvrages, la préférence semble aller à « La patience de l’immortelle », qualifié de mieux écrit et de plus travaillé, qui n'évite pas les clichés sur les corses mais montre certaines pratiques actuelles pas toujours souhaitables.

Numéro deux de David Foenkinos

La liberté au pied des oliviers – Rosa Ventrella

ROSA VENTRELLA

Auteure italienne née à Bari (Pouilles) en 1974

Editrice et journaliste

1er roman en 2018

Ses trois premiers romans se passent dans la région des Pouilles (sud de l’Italie) et traitent des mêmes sujets :

Misère sociale / patriarcat / violence des conditions de vie et familiales /blessures du passé/déterminisme social / fatalité

Ce sont des peintures de la société italienne au XXIème siècle et sans doute une «psychothérapie » de son enfance ..

LA LIBERTE AU PIED DES OLIVIERS ou LA MALALEGNA

Le titre original italien nous a semblé mieux correspondre au roman (médisance, rumeurs, commérages ..)

L’histoire se passe dans un petit village du sud de l’Italie où des paysans misérables travaillent sur les terres arides appartenant à un riche famille noble

Entre 1940 et fin des années 1950, donc les protagonistes vont traverser et subir la 2nde guerre mondiale (pour rappel en 1940 Mussolini entre en guerre aux côtés de l’Allemagne nazie puis en 1943 à sa destitution Italie rejoindra les alliés) puis les rébellions paysannes contre la féodalité (en 1953 paysans obtiendront un petit lopin de terre)

C’est l’histoire d’une famille paysanne pendant ces périodes difficiles, principalement des 2 sœurs , proches mais de caractère opposé

L’histoire est racontée par la sœur ainée Teresa (discrète, timide, spectatrice) ; le récit commence par la fin (mort de la jeune sœur Angelina , impertinente, rêveuse, exhubérante) et montre le cheminement des évènements jusqu’au drame

C’est le ressenti d’une enfant dans ce petit village où tout le monde se connait et se surveille et où sa famille est à part du fait de la grande beauté de sa mère (puis de sa sœur) : poids du regard des autres, jalousies, hontes dans le « huit clos » de ce village , raconté comme une légende (croyances…)

Thèmes abordés :

Déterminisme social / liberté/ fatalité

Violence des conditions de vie : féodalité / patriarcat /misère/

Le paradoxe de la Beauté pour une femme à cette époque et dans ces conditions : arme et/ou malédiction

Difficultés de changer de classe sociale pour les femmes

Peut-on quitter ou échapper à la misère … et à quel prix ?

Sommes nous libres de choisir notre existence ? ou nous adaptons nous aux évènements ?

DISCUSSION sur ce livre

Majoritairement livre apprécié :

Facile à lire , beauté de la narration à la 1ère personne, écrit comme un conte, une légende mais réaliste et assez sombre ( peu d’espoir dans ce livre)

Récit poignant, nostalgique, familles aux liens forts même si amour mal exprimé

Personnages bien décrits, immersion dans le village grâce aux descriptions

Discussion/ critique sur le fait de commencer par la fin (drame) d’où évènements attendus pour certaines participantes

Quelques lectrices disent ne pas être « entrées » dans l’histoire , trouvée parfois peu crédible ((surprenant mariage entre classes sociales opposées) avec peu d’empathie pour les personnages

Il manque certaines parties du « puzzle » :

Accueil d’Angelina dans la maison du Comte ? pas de personnage féminin dans la maison ?

Mode de suicide étonnant

Peu de détail sur vie quotidienne des sœurs : école ? école religieuse ? comment savent elles lire ?

Pas d’explication sur la narratrice : comment Teresa a-t-elle réussi à partir de ce village , a-t-elle fait des études, comment, où, avec quelle aide (scolarisation de masse en 1950) … ?

Au final, beaucoup de thèmes abordés (déterminisme social difficile, machisme et patriarcat italiens) récit poignant (fatalité ?), mode d’écriture original (ressenti du jugement des autres par une enfant) , belle langue.

"L’autre moitié de soi" de Brit Bennett

Brit Bennett , née en 1990 à Oceanside en Californie, est une écrivaine féministe afro-américaine.

« L’autre moitié de soi » est son deuxième roman, où on retrouve les thèmes récurrents de l’anti racisme, du droit à la différence, de la recherche d’identité.

Globalement apprécié, le roman a malgré tout suggéré des points de vues différents.

L’écriture est facile et ce roman de quelques 400 pages s’est lu plutôt aisément.

Sa construction aide également à susciter l’intérêt, passant d’un personnage à l’autre, du présent au passé, la première partie a semblé plus intéressante, car la seconde moins construite a laissé place à des longueurs.

Identité : Peut-on vivre heureux avec une fausse identité, en reniant ses racines, sa couleur de peau, son sexe, sa famille ?

Le personnage de Stella a été l’objet de beaucoup de questionnements, personnage fort qui ne se dépare jamais de sa volonté d’être quelqu’un d’autre que ce qu’elle est. Quelle force de caractère faut-il pour se reconstruire, quelle souffrance endure t’elle afin de cacher ses origines?

Elle fait écho au personnage de Marthe Bonnard que nous avons découvert dans « L’indolente » de Francoise Cloarec.

Jude, deuxième génération, totalement opposée, complique son existence en tombant amoureuse d’une personne transgenre, ce qui a fait penser que l’auteur avait compilé quelques profils caricaturaux, ajoutant au racisme, la problématique de l’identité de genre.

Les deux coups de coeur de la saison 2022/2023

Notre dernière réunion de la saison a eu lieu le 12 juin, dans le Parc du Château, à l'ombre de ses grands arbres.

Un bilan a été fait de l'année écoulée. Un sondage a mis en évidence que les deux romans les plus appréciés par nos lectrices cette année étaient :

"Âme brisée" de Akira Mizubayashi et "Héritage" de Miguel Bonnefoy.

"Héritage" de Miguel Bonnefoy

Miguel Bonnefoy est né à Paris en 1986 de père chilien et de mère vénézuélienne.

Bien que franco-vénézuélien et écrivant en français, Miguel Bonnefoy a l’écriture fleurie, réaliste, imaginative des écrivains sud-américains, avec des personnages nombreux et hors du commun.

Ce roman se déroule entre la France et le Chili.

C’est une saga, 4 générations en 200 pages, l’auteur a le sens de l’ellipse.

Côté historique : des événements qu’on connaît, Allende, Pinochet, mais aussi des parties de l’histoire du Chili peu connues des européens, comme celle des Mapuche et l’installation des français et des allemands au 19ème siècle.

Côté onirique : réalisme magique, avec des personnages exceptionnels, hauts en couleur, et des situations excentriques, absolument irréalistes mais auxquelles on a envie d’adhérer. Personnages ayant réellement existé : Ilario Da, père de Miguel Bonnefoy et Vénézuela, sa mère.

Les points positifs :

la construction du roman qui nous fait passer d’une histoire à l’autre contribue à l’envie de poursuivre. Ce n’est pas toujours réaliste mais il faut du lâcher-prise pour se laisser embarquer sur cette croisière qui éveille les sens.

Le style d’écriture est riche et captivant, beaucoup de belles phrases poétiques avec un humour sous-jacent.

Quelques remarques :

les personnages peuvent ne pas susciter l’empathie car les sentiments ne sont pas exprimés. Le grand nombre de personnages a pu embrouiller et déstabiliser mais Margot a semblé rassembler autour d’elle les moins enthousiastes.

Miguel Bonnefoy est un conteur qui réussit à nous embarquer avec plaisir et émotion. C’était une belle découverte.

"Jusqu'à ce que la mort nous unisse"

Karine Giebel, juriste de profession, est une autrice française, principalement de 8 romans policiers/ thrillers psychologiques.

Le roman se situe dans le parc du Mercantour où un guide enquête sur la mort, qu'il refuse de croire accidentelle, de son ami, garde du parc. Aidé d'une gendarme, il va mettre à jour une série d'intrigues, qui engendre violences et retournements de situations. En parallèle, se dessinent petit à petit les personnalités des différents protagonistes, et leurs secrets se révèlent. Il a fait l'objet d'une adaptation télévisuelle.

Les avis sont variés et ne sont pas forcément liés au fait d'aimer les polars ou ne pas en lire habituellement. La question est posée de savoir si l'intérêt du livre réside dans le côté polar (enquête, suspense…) ou l'aspect thriller psychologique ( analyse des caractères, intensité dramatique…). Toutes les lectrices ont lu le livre en intégralité, pour connaître le dénouement, même si, pour certaines, le titre en était révélateur. Il se lit facilement, de manière fluide, sans grande recherche de style. Le côté «régional» des lieux mentionnés a plu. Beaucoup ont noté des incohérences, des «ficelles« un peu grossières dans l'intrigue et des éléments devinés avant leur révélation. Celles qui n'ont pas aimé le livre ne sont pas senties touchées par l'intrigue et/ou les personnages caricaturaux. L'image du roman photo a été utilisée.

Ce livre a été qualifié comme appartenant à la littérature populaire, accessible à tous et déclenchant des émotions diverses, autour de l'amour, la peur, la haine…Marquant au moment de la lecture sans laisser forcément de souvenir à long terme. Celles qui l'ont apprécié ont souligné l'intérêt de l'analyse de la nature humaine et sa psychologie, l’ambiguïté de ces personnages qui ont tous un côté trouble ou caché, le thème de l'enfermement qui transparaît dans tous ces secrets, l'intégration de la montagne comme un personnage à part entière, le rythme soutenu qui conduit au dénouement…

Ses dernier romans ont été évoqués par les lectrices : - Toutes blessent la dernière tue, Belfond, 2018 sur l'esclavage moderne - Ce que tu as fait de moi, Belfond, 2019 sur une passion destructrice ou un rapport emprise/ domination. - Glen Affric, Plon, 2021, autour d'un trisomique. Celles, qui en ont lu certains, estiment leur atmosphère beaucoup plus dure que celle de « Jusqu'à ce que la mort nous unisse » mais les avis demeurent similaires : celles qui ont aimé l'un ont aimé les autres et inversement.

"Les années" d'Annie Ernaux

Toutes les participantes à cet échange ont eu accès au discours d’Annie Ernaux lors de sa réception à Stockholm, pour l’attribution du prix Nobel de littérature, le 12 décembre 2022 où elle affirme écrire pour « venger sa race ».

Elle entre en matière par une question : « Par où commencer ?».

Nous avons envie d’entamer ce compte-rendu par la même interrogation, tellement les avis sont partagés, allant de « j’ai adoré » à « je n’ai pas aimé, jusqu’au bout » en passant par « j’ai eu du mal à y entrer mais j’y ai trouvé de l’intérêt ». Constat d’une gêne provoquée par le choix de l’auteur d’une écriture plate qui n’exprime pas ses émotions. Autre gêne plusieurs fois exprimée, sur le thème récurrent de son œuvre : la honte de ses origines. Alors qu’elle a vécu dans un milieu de petits commerçants et qu’elle a été aimée par ses parents et qu’elle les a aimés, elle se pose en « transfuge de classe », entrée par ses choix de vie dans le monde de la bourgeoisie Elle dira plus tard « avoir honte de sa honte ».

Ce qui est apprécié par beaucoup c’est le travail extraordinaire du récit détaillé, chronologique, des évènements vécus, illustrés par des descriptions de photos, des récits de réunion de famille, des détails du quotidien où l’on se retrouve volontiers, au cœur d’une fresque historique qui sert de toile de fond au récit, de 1941 à 2008.

La force de son écriture et la finesse de son analyse arrivent à toucher intimement.

Pour certaines lectrices, elle pose la question de « qu’avons-nous fait de nos vies ? », ce qui est ressenti comme déprimant.

L’auteure est perçue comme une femme révoltée toujours en colère et en lutte, en réponse à la violence de la société qu’elle dénonce en permanence.

Bien qu’elle ait bénéficié, par l’attribution du prix Nobel d’une reconnaissance exceptionnelle de son talent d’écrivaine, certains mettent en doute sa légitimité.

Ce fut une séance d’échanges animée au cours de laquelle chacune a pu s’exprimer !

Le livre "Les cahiers de l'Erne" édition spéciale Annie Ernaux a été conseillé pour plus de témoignages et d'avis sur la personnalité de cette auteure.

"le cerf-volant" de Lætitia Colombani

Laetitia Colombani est une écrivaine française mais aussi une scénariste et réalisatrice, dont le groupe avait beaucoup apprécié « La tresse ».

C'est l'histoire entremêlée de trois femmes et leur rencontre :

- Lena, professeure française, en deuil, qui se réfugie dans le Golfe du Bengale en Inde et qui va s'investir dans la mise en place d'une école pour les intouchables,

- Latifa, la petite fille intouchable qui ne parle plus mais a soif d'apprendre et va sauver la vie de Léna,

- Pretti, jeune fille en révolte qui forme d'autres filles contre les agressions et les organise en brigades de défense.

Ce livre n'a pas séduit par ses qualités littéraires : beaucoup trouvent que ce livre va vers des facilités, présente des incohérences et mêle l'aspect romancé à un aspect plus documentaire sans parvenir à avoir un style propre. Il réitère la structure du livre « La tresse » sans séduire autant. Les lectrices déplorent un manque d'exigence littéraire. Les personnages sont assez caricaturaux. Mais elles reconnaissent que cela ferait un très bon scénario de film.

Malgré cela, certaines lectrices se sont déclarées touchées, par cette histoire «pleine de bons sentiments».

Le cerf volant pourrait être une métaphore de l'élévation de l'esprit par l' éducation.

Le mérite de ce roman est de mettre en lumière des thèmes forts comme la condition féminine en Inde, la situation des intouchables, malgré l'abolition juridique des castes, les discriminations, l'hindouisme, l'engagement des occidentaux auprès de ces populations, la misère, l'espoir porté par les nouvelles générations (représentées par Pretti) …

Les débats autour de ce livre ont davantage porté sur les thèmes évoqués que sur le livre lui même, grâce à des témoignages de voyage et des échanges très fructueux d'informations.

" Âme brisée" de Akira Mizubayashi

Ce livre a été majoritairement très apprécié. Les lecteurs ont été touchés par l’histoire de ce

violon piétiné par la brutalité d’un soldat pendant la guerre sino-japonaise en 1938.

Tout le livre se construit autour de la résurrection de cet instrument et de la reconstruction du personnage principal qui ne s’autorisera à s’épanouir et à vivre son amour qu’après avoir redonné vie à ce violon. Cette reconstruction permettra également à des

hommes et des femmes qui ont vécu les traumatismes liés à cette guerre et à cette histoire, autres âmes brisées, de combler le vide dû à la séparation et à l’éloignement.

La musique prend une place essentielle dans ce récit. L’auteur nous fait partager son expertise musicale en nous faisant écouter les œuvres

citées. Chaque chapitre a pour titre le nom d’un mouvement musical, ce qui donne un rythme au récit.

Akira Mizubayashi nous fait découvrir le monde merveilleux de la fabrication de ces violons d’exception, célébrés dans le monde entier, le monde des luthiers et des archetiers. Il nous invite à la fois à une réflexion sur le pouvoir de la musique, sur la transmission de la mémoire, sur la cruauté des guerres et sur la beauté de certaines âmes.

Même si parfois la pudeur de l’auteur (peut-être très japonaise ?) empêche le lecteur de vivre à fond certaines émotions, même si quelquefois tout s’enchaîne avec un peu trop de perfection, chacun pourra s’interroger sur les valeurs lumineuses qui animent Akira Mizubayashi dans un monde où les guerres se répètent depuis la nuit des temps.

« La controverse de Valladolid » de Jean Claude Carrière

Ce « roman historique » met en scène une controverse qui a réellement eu lieu mais sans doute de manière épistolaire entre, notamment, deux intervenants : le dominicain Las Casas, défenseur du droit des indiens, l'homme de terrain qui s'est rendu plusieurs fois en Amériques et le philosophe Sepùlveda, l'homme de bibliothèque.

Ce débat politique et religieux, qui s'est déroulé en Espagne au milieu du XVI° siècle a permis de fixer les règles de colonisation et de conversion des Amérindiens.

Suivant la doctrine de l'Eglise et de l'Empire, les deux protagonistes reconnaissent une âme humaine aux Indiens et la nécessité de la sauver. Mais, si Las Casas met en avant les massacres perpétrés contre ces peuples, Sepùlveda argumente sur les peuples esclaves.

D'après l'auteur, le jugement final a conduit à la déportation des africains comme main d’œuvre, ce qui n'est pas rigoureusement exact. Mais le texte est fort, la présentation des positionnements de l'Eglise, des pouvoirs en place, la force des arguments rendent cette lecture très intéressante.

Le roman est découpé de façon très scénique. La version pièce de théâtre comporte moins de parties mais suit la même trame avec des moments de violence, de surprise, de farce...Le style est agréable et vivant.

« Cannibale » de Didier Daeninckx

Ce roman entrecroise deux époques différentes : les années 1990 de la révolte des Kanaks en Nouvelle Calédonie et un épisode lié à l’Exposition Coloniale de 1931 à Paris.

Gocéné, l'ancien, raconte aux jeunes rebelles qui tiennent un barrage routier, comment il a été embarqué vers Paris, avec cent autres kanaks et exposé au zoo de Vincennes comme représentant d'un peuple cannibale. Certains d'entre eux ont même été «prêtés» à un cirque en Allemagne en échange de crocodiles, le temps de l' Exposition. C'est tout un périple dans un Paris inconnu pour lui et son ami de tenter de retrouver ceux qui sont partis en Allemagne.

Ce récit mêle des épisodes cocasses (la découverte du métro) des actes de violence, mais aussi quelques uns de solidarité.

Ce roman, qui s'appuie davantage sur la réalité historique, est perçu comme fort, et sa lecture est plaisante.

Les thèmes évoqués dans ces deux romans sont toujours fortement d'actualité : racisme, délit de faciès, asservissement, esclavage moderne...

Les guerres de conquêtes ne peuvent pas être des guerres justes, même sous l'angle de l’Évangélisation, puisqu'elles asservissent les autochtones, souvent de matière très brutale.

L'Exposition Coloniale avait pour but de présenter les réussites du colonialisme et de permettre aux européens de découvrir d'autres horizons et cultures mais comment peut on exposer des être humains dans un zoo ?

Pourquoi l'homme blanc est il présenté comme une référence ?

Pourquoi hiérarchiser les différences entre les humains ?

Ces deux livres conduisent forcément à s'interroger sur la nature humaine....

Trois romans de Stéphane Carlier

«Clara lit Proust » va plus loin qu’une simple comédie. Ce roman nous fait toucher du doigt ce que la littérature, en l’occurrence celle de « à la recherche du temps perdu » de Proust, peut apporter ou changer dans une vie un peu routinière, sans a priori de condition sociale ou de niveau d’études. Il reprend aussi les thèmes des deux autres romans : l’argent, la famille, l’homosexualité, la transsexualité, le changement dans tous les domaines. Peut-être un conte de fée moderne ?

Dans ses trois romans, Stéphane Carlier, à travers ses observations très fines du genre humain, met en avant la chaleur des relations humaines, la tendresse et la profondeur des sentiments. Il écrit des moments vrais de la vraie vie, qui mettent en jeu des « vrais gens ».

Sa présence, en deuxième partie de la réunion, nous a permis d’approcher le cheminement de l’écriture, de découvrir les sources d’inspiration et de pénétrer dans les coulisses du roman.

Amélie Nothomb, son oeuvre

L'impression générale de cette œuvre est qu'elle se voit comme un patchwork qui représente des aspects

divers de sa personnalité et de sa vie. Elle utilise un ou plusieurs éléments biographiques, des épisodes de sa

vie mêlés aux parties romancées. Elle demeure difficile à cerner.

Mais, si toutes les participantes reconnaissent la grande qualité littéraire de ses textes, son érudition,

l'originalité des thèmes, son humour, sa dérision et sa causticité, elles ressentent une frustration d'émotions

face à ces textes qui ne les touchent pas, sauf lors de (trop) brefs passages.

Ses ouvrages sont courts et se lisent facilement, avec plaisir et rapidement. Mais les lectrices reconnaissent

les oublier facilement également et l'abondance de titres n'aident pas à les garder en mémoire.

Un de ses lecteurs/correspondants lui a écrit que ses romans ressemblaient à des coupes de champagne

(dont elle est très amatrice!) : légers, pétillants… mais qui laissent peu de traces.

Rencontre avec Marin Fouqué

Le 9 mai dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir Marin Fouqué, rencontre qui n'avait pas pu se faire cet automne au moment où il était écrivain en résidence à Mouans-Sartoux.

Marin Fouqué a répondu avec beaucoup d'enthousiasme à toutes les questions que les participants se posaient à propos de ses deux premiers romans : "77" et "GAV". Ses réponses ont permis de comprendre plus profondément les motivations et intentions de l'auteur.

Sans nous en dévoiler le sujet, il nous a parlé de son prochain roman, de sa façon d'écrire, de ce qu'il recherchait à travers l'écriture, des difficultés rencontrées dans le monde de l'édition.

Bref, une rencontre très enrichissante pour tout le groupe. Merci à Marin de nous avoir offert ce moment.

L'indolente de Françoise Cloarec

Nous faire comprendre les liens particuliers et mystérieux qui unissent un peintre et son modèle, ici Pierre et Marthe Bonnard, c’est ce que Françoise Cloarec a essayé de faire dans ce roman à mi-chemin entre documentaire, roman et enquête. Pour ce faire, elle nous fait traverser l’époque, apercevoir les peintres qui gravitent autour d’eux, tente de nous dévoiler la personnalité de Marthe. Femme bizarre, menteuse, sûrement très belle, voulant toujours se faire remarquer, malade, fragile mentalement et physiquement, elle ne suscite pas la sympathie du lecteur. D’ailleurs, l’auteure ne cherche pas à faire ressortir les sentiments des protagonistes. Elle met l’accent sur l’attirance physique éprouvée par Bonnard pour son modèle mais aussi sur la passion artistique qui l’anime. Au cours de sa vie il aura peint 140 tableaux et fait 700 dessins de Marthe.

L’enquête qui s’ensuit, sur l’héritage après la mort de Marthe, est très documentée mais l’intervention de Françoise Cloarec, avec sa part de récit inventé, peut gêner. De même que le style plat, un peu fade, peut-être un parti-pris de l’auteure ?

L’intérêt majeur de cette biographie est de nous faire découvrir que, grâce à ce procès, les droits d’auteurs des peintres ont été reconnus et légalisés, ce qui n’existait pas auparavant.

Et il est toujours intéressant de découvrir la vie privée d’un artiste, ce qui permet de donner un éclairage particulier à son œuvre.

Cette lecture partagée s’est ensuivie d’une visite guidée au musée Bonnard, où avait lieu une exposition des gravures et tableaux de Valloton, grand ami du peintre. Cette visite nous a dévoilé, pour notre plus grand plaisir, d’autres facettes de Pierre Bonnard, de ses relations avec Marthe et de son œuvre.

Les roses fauves de Carole Martinez

Carole Martinez nous a déjà plongés, avec ses premiers romans, dans un univers bien à elle, mélange de rêves confondant la réalité, ou l’inverse, pointe de féerie, poudre d’odeurs, grain de folie, pincée de romantisme, histoires d’amours, le tout baignant dans une poésie foisonnante… il faut adhérer à tout cela, se laisser porter, entrer dans l’imaginaire de l’histoire pour l’apprécier pleinement.

Nous avons donc retenu la langue poétique, la sensualité, le surnaturel, dans cet entrelacs de filiation des mères, de destins croisés, de retours en arrière… à se perdre parfois.

Cette construction met en scène Lola et ses nombreuses ascendantes, l’auteure elle-même, de vieilles femmes cancanières, une logeuse aux petits soins pour l’auteure, un couple d’autrefois dont l’amant jardinier-poète est le personnage d’un film en cours de tournage, et ce W.D.H dont on ne sait plus qui il est : un acteur possédé par son personnage ou une réincarnation. Le tout se laisse envahir petit à petit par ces roses fauves, folles et entêtantes. Tout cela a pu parfois apparaitre confus ou au contraire comme étant une magistrale construction de roman.

Nous avons remarqué la justesse des descriptions des sensations, la surprenante métamorphose de Lola, l’apparition de Pierre/W.D.H, acteur/amant/ancêtre qui arrive tel un chevalier dans le jardin de Lola.

Nous avons été interrogatives à propos de cette coutume ancestrale espagnole, qui consiste à enfouir pour l’éternité, des petits mots secrets écrits sur de petits papiers, dans des cœurs en tissus tous aussi ravissants, et qui se transmettent de mères en filles. Mais avec l’interdiction de les ouvrir.

La notion du destin, de la fatalité a été évoquée.

Cela a pu être perçu comme un poids sur la vie des descendantes, un héritage empoisonné, une attache forcée au passé d’une autre. Peut-être est-ce pour cela que Lola finit par brûler ces cœurs et se libérer de telles entraves ?

Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion MONTAIGNE

Une fois n’est pas coutume, nous avions mis à notre programme une BD.

Qui s’est, après analyses et recherches, plutôt désignée, album graphique.

La nuance se situant au niveau du dessin, de la pagination, du texte.

Album graphique donc qui a été majoritairement apprécié par nos lectrices.

Toutes y ont trouvé une docu-fiction nous permettant de comprendre ou du moins d’approcher

cette part de science très pointue de la recherche spatiale, cela avec humour et dérision.

Thomas Pesquet nous est apparu comme une espèce de surhomme, mais aussi comme l’anti

héros de l’espace, idée sans doute véhiculée par le ton décalé de la narratrice.

A la première lecture, certaines ont trouvé la pagination un peu fouillis, dense, perturbante pour

lire une BD.

D’autres n’ont pas vraiment apprécié les quelques images de cet humour scatologique de

l’auteur, ni son dessin très simpliste.

Toutes ont reconnu avoir appris beaucoup de choses. C’est un ouvrage de vulgarisation.

Regrets de ne pas pouvoir approfondir le pourquoi et le devenir de ces recherches et voyages.

De Marion Montaigne, nous recommandons les interviews « tu mourras moins bête »

La guitare de Michel del Castillo

Michel del Castillo est un écrivain français, d'origine espagnole, auteur d'une trentaine de romans, d'une douzaine d'essais et de trois pièces de théâtre.

« La guitare » est son 2° roman.

C'est un roman, noir, écrit sous forme de journal, d'un homme difforme, « un nain d'une laideur monstrueuse » , de sa naissance à sa mort dramatique. Rejeté par tous, y compris sa famille, il tente de se faire accepter sans y réussir et pense avoir trouvé dans la musique, à travers sa guitare, consolation et moyen d'approcher les autres mais ce sera sans succès.

L'impression générale est qu'il s'agit d'un roman dur, un cri, que le personnage n'attire pas la sympathie et, après ses tentatives de se rapprocher des métayers et ses échecs, qu'il tombe dans la violence et la méchanceté, comme pour se conformer à l'image monstrueuse qu'on attend de lui.

Seule sa guitare devient une amie, au point qu'il la nomme comme une personne et la musique lui permet d'exprimer une sensibilité humaine mais sa destruction précédera de peu sa propre fin tragique.

Les interpellations du narrateur qui s'adresse, dès le début du roman, aux lecteurs sont perçues comme dérangeantes et agressives.

Les lectrices ont perçu ce roman comme une fable liée aux thèmes de la différence, du destin. L'auteur cite d'ailleurs Thomas Mann « on ne veut jamais que son destin».

L'écrivain écrit en français dans une belle langue et les descriptions de la nature, de la mer et des paysages de la Galice ont été appréciées.

77 et GAV de Marin Fouqué

Marin Fouqué diplômé des beaux-arts de Cergy, vit en Seine-Saint-Denis, anime des ateliers d'écriture, étudie le chant lyrique et pratique la boxe française. Il écrit de la poésie, du rap, des nouvelles, et compose sur scène des performances mêlant prose, chant et musique.

« 77 » : Chaque matin les six adolescents du village se retrouvent au point de ramassage scolaire. Le narrateur ne montera pas dans le car scolaire, il va rester seul au bord de la route, sous l’abribus, sous sa capuche, toute la journée. À regarder passer les voitures. À laisser son regard se perdre sur les terres du “sept-sept”, ce département vague entre Paris et la province, entre boue et bitume, où les villes sont de simples bourgs et les champs de mornes étendues de camaïeu brun. A évoquer des souvenirs et le chemin qui l’a amené à cette situation.

« G.A.V. » : Une nuit dans un commissariat, à chaque cellule sa voix : Angel à l’étrange sourire ; une jeune femme soumise au harcèlement quotidien d’un entrepôt ; des émeutiers ramassés à la fin d’une marche pour le climat ; un vieux manifestant brutalisé ; un cadre en dégrisement ; un flic exténué ; un adolescent souffre-douleur… Parias d’une nuit ou d’une vie, ils n’ont rien à déclarer, mais un destin à endosser, des circonstances à ressasser, une colère à exprimer, des espoirs à ranimer.

Dans notre groupe de lectures, la plupart des participants ont été dérangés par la forme : langage évoquant un langage de rap au point qu'il y a eu des essais de lecture à voix haute pour tenter de rentrer dans cet univers.

Ces livres ont été perçus comme « coups de poings» portant un regard noir sur des phénomènes de société mal connus (banlieue de la campagne parisienne défavorisée hors de celle des cités et parias des gardes à vues), porteurs de colère et de tristesse.

C'est une vraie œuvre littéraire d'un auteur qui nous a plongés dans un univers inconnu de la plupart d'entre nous, avec un style fort, original et de qualité.

L'auteur est-il observateur de cette détresse ou l'a-t-il ressentie lui-même ? Est-il un lanceur d’alerte, un « porte-voix de ceux qui ne parlent pas » ?

Les nombreux entretiens que Marin Fouqué a eus avec les médias, notamment sur YouTube, nous donnent quelques clés pour essayer de comprendre cet univers et les raisons de l’auteur de nous ouvrir les yeux sur ce monde.

Lignes de faille de Nancy Huston

C’est d’abord la structure du roman qui séduit… et/ou déstabilise.

Toute la force de ce roman repose un peu sur cette structure. Il peut être lu dans le sens proposé ou dans un désordre que chacun pourrait choisir.

Et cela donne un tout nouvel éclairage à cette histoire racontée par quatre voix, toutes âgées de 6 ans, à des époques différentes, mais toujours imprégnée des thèmes de la recherche d’identité, de la transmission, de la construction de soi, des secrets de famille.

Les non-dits … qu’est ce que cela engendre? … semblent être à la source de beaucoup de souffrances.

On voyage à travers les générations, les pays, les cultures.

Chaque personnage traverse une guerre.

Chaque enfant est confronté à des changements de pays, d’identité et de religion.

Ce roman se déroule entre 2004 et 1945, et fait référence entre autres thèmes, aux « fontaines de vie », poésie toute relative pour désigner les lebensborn.

Le sujet douloureux du devenir de ces enfants transplantés est développé dans une enquête de Boris Thiolay : "Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits".

Les huit montagnes de Paolo Cognetti

9 participantes étaient présentes et 3 avaient fait part de leurs commentaires par courriel.

Résumé

Pietro, 11 ans, enfant de la ville, se lie d'amitié avec Bruno, un vacher, lors de vacances à la montagne au cœur du Val d'Aoste. Tous deux explorent et parcourent les chemins de la montagne, des alpages aux torrents, des forêts aux sommets. L'histoire de cette amitié va être racontée sur plus de vingt années.

Pietro va également découvrir son père, tel qu'il n'est jamais à la ville, passionné par la montagne et la conquête des sommets mais attentif à son fils et souhaitant partager sa passion avec lui.

Dans leurs vies, Pietro et Bruno vont aller vers des voies différentes, s'éloigner, se retrouver...

On découvre au cours du livre des blessures, des renoncements qui nous font cheminer dans la découverte des personnalités.

Le troisième personnage omniprésent est, bien sûr, la montagne qui façonne des êtres au point de bouleverser leurs vies.

Le titre provient de la parabole donnée par un népalais à Pietro : huit montagnes entourent le plus haut sommet le Summeru : qui « aura le plus appris ? Celui qui aura fait le tour des huit montagnes ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Summeru ? «

Commentaires

Ce roman a été unanimement apprécié.

« Beau roman authentique qui nous ramène à des valeurs essentielles.

C''est un livre sur l'amitié, sur la difficulté de communiquer, un livre sombre et pessimiste.

Les personnages féminins, apparaissent en second plan mais sont très importants : trois beaux portraits de femme : la mère du narrateur qui est solaire et représente l'ouverture de la famille vers l'extérieur, la femme dont on plaint le destin et la mère si silencieuse de son ami Bruno.

Sont soulignées les descriptions somptueuses qui nous font vivre les sensations dans la montagne : sons, odeurs, couleurs, visions des paysages...et la beauté de la langue avec un style épuré (d'autant qu'il s'agit d'une traduction).

Beau roman, une ode à la montagne maîtresse des hommes qui la hantent. C’est aussi un roman sur l’amitié d’enfance qui perdure au-delà des différences, sur l’impossibilité d’être heureux dans les circonstances et les choix qui s’imposent aux habitants d’un village enclavé, comme tant d’autres sans doute.

C’est une histoire sans histoire, une vie racontée avec une certaine tristesse.

C’est l’histoire de la découverte du père, de la solitude, de la recherche d’un art de vie, une vie faite de moments de nature, de montagne.

Chaque personnage donne un son différent et profond à cette recherche. Le père apaisé lorsqu’il grimpe, la mère riche de ses relations de ses lectures, de sa bienveillance, le fils entre les deux, attiré mais allergique aux projets de son père, Bruno enfin, le seul vrai montagnard tellement en osmose avec elle qu’il s’y délite.

Évidemment, le personnage principal est la montagne, dont on souligne la beauté et la rudesse.

Cette montagne est vue sous deux angles : celle du vacher qui y est installé et décide, envers et contre tout, d'en vivre jusqu'à l'échec et celui du voyageur qui va la gravir, y compris à l'autre bout du monde.

Ce livre a évoqué certaines références littéraires : l'amitié de Marcel Pagnol et Lili dans ses souvenirs d'enfance, Heidi et le roman de Silvia Avallone qui abordait le sujet des villages perdus de la vallée d’Aoste et la tentative de certains jeunes de faire revivre l’élevage dans « Marina Bellezza ».

A l'issue de la réunion, quelques conseils de lecture :

Climax de Thomas B. Reverdi Flammarion

Le cerf-volant de Laetitia Colombani Grasset

Un été infini de Laura Sorasso Parole

L'œuvre de Philippe Besson

Les personnes présentes à la réunion de la rentrée qui a eu lieu le 27 septembre ont lu:

Arrête avec tes mensonges, Un certain Paul Darrigrand, Dîner à Montréal, Se résoudre aux adieux, Le dernier enfant, Vivre vite, Un personnage de roman, De là on voit la mer, Les passants de Lisbonne, et une nouvelle parue dans 13 à table: un film de Douglas Cirq.

A la lecture des titres cités, nous avons retenu une écriture sensible qui traduit avec finesse des émotions, passionnelles, désespérées, mélancoliques. Certains ont noté des redites, si bien écrites malgré tout, et des descriptions un peu crues. Le dernier opus nous a touchées, l’auteur ayant le don de se mettre dans la peau d’une femme, avec autant de justesse, ce qui a balayé la banalité du sujet, pour nous les mamans qui avons forcément vécu ce passage douloureux du départ d’un enfant de la cellule familiale. L’ensemble du groupe a beaucoup apprécié cet écrivain sensible et talentueux.

Valérie Perrin - Changer l'eau des fleurs

Photographe, scénariste, nous avait déjà interpelés avec son 1er roman "les oubliés du dimanche". Son 2ème roman "changer l'eau des fleurs" a remporté un vif succès auprès du public.

En ce qui concerne le Groupe de Lectures Partagées, l'avis général a été que c'était un roman très agréable à lire, plein de poésie et d'humour. Le personnage principal, Violette, a suscité l'admiration générale, par sa sensibilité, la compassion qu'elle déploie auprès des familles, et sa faculté à trouver de l'énergie à retrouver du beau malgré la noirceur de sa vie. « Regardez comme il fait beau aujourd’hui, chaque jour je m’enivre de la beauté du monde. Bien sûr, il y a la mort, le chagrin, le mauvais temps, la Toussaint, mais la vie reprend toujours le dessus. Il y a toujours un matin où la lumière est belle, où l’herbe repousse sur les terres brûlées. »

Ce roman est construit comme un puzzle, il a suscité l'envie d'aller au bout malgré quelques longueurs, quelques invraisemblances. Les citations qui introduisent chaque chapitre contribuent à la poésie du roman.

Valérie Perrin sait parler des affaires douloureuses sur un ton plutôt léger.

Les personnages, très nombreux, engendrent des situations très nombreuses aussi, peut-être trop. L'histoire d'amour entre l'avocat et Irène n'a pas semblé très nécessaire à la construction du roman et certaines explications ont paru superflues à quelques unes d'entre nous.

Malgré tout, nous restent en mémoire des personnages attachants, certains pleins d'humanité et d'empathie. Beaucoup d'amour dans ce roman.

Ce roman, qui a pour cadre un cimetière, nous a fait penser à une BD des années 80 : "Pierre Tombal", une série de bandes dessinées d'humour noir du dessinateur Marc Hardy et du scénariste Raoul Cauvin.

"Il s'en passe des choses dans un cimetière !!! Pierre Tombal, fossoyeur s'occupe des tombes et parle aux morts. Ceux-ci ont une vie aussi mouvementée dans l'au-delà que vivants. Un fossoyeur hors du commun."

Claire Keegan - son oeuvre

Claire KEEGAN est une écrivaine irlandaise de 53 ans dont quatre livres, traduits de l’anglais, ont paru en France. Deux sont des recueils de nouvelles, « L’Antarctique » et « A travers les champs bleus » et les deux autres des romans, « Les trois lumières » et « Ce genre de petites choses ».

Tous les récits se situent essentiellement dans une Irlande rurale, traditionnelle et intemporelle, qui vit sous la terrible emprise de l’Eglise catholique. Seul le dernier livre paru en 2020, « Ce genre de petites choses », se situe en 1985 et s’inspire du scandale des couvents irlandais de Magdalen qui exploitaient de très jeunes mères célibataires. La nature très présente constitue le décor de ces drames intimes. Dans cette société, on découvre des êtres murés dans les non-dits, les silences, les frustrations de tous ordres.

L’auteur explique ainsi ses romans : « Au début il y a une prose très calme, très sereine, mais qui a en même temps, un sous-entendu de tension, qui nous amène peu à peu à l’idée qu’effectivement quelque chose va se produire ». Cette tension, on la ressent très fort dans ces récits simples et brefs d’histoires ordinaires écrites dans un style d’une grande sensibilité. Claire Keegan a l’art de ciseler ses textes, donnant vie à des personnages souvent attachants, qui connaissent des moments de tendresse et aussi de grandes souffrances. Ce qui les conduit, les femmes en particulier, à partir et tout quitter pour exister.

Une œuvre singulière, riche, émouvante, d’une qualité d’écriture remarquable.

Un film documentaire traite du scandale des "couvents-blanchisseries" en Irlande : Les blanchisseuses de Magdalen de Christophe Weber

Gaëlle Nohant - La femme révélée

Comme d’habitude, ce roman a suscité beaucoup de réflexions.

Pour certaines, passée l’acceptation que cette femme ait pu quitter son enfant, nous avons toutes apprécié la richesse de la documentation historique qui alimente la description de Paris dans les années 50, et les manifestations à Chicago dans les années 60.

Trois parties inégales pour d’autres:

D’abord, à Chicago, la vie bourgeoise d’une jeune femme mariée à un homme plus âgé qui rentrera de la guerre différent, prise de conscience du malaise, et décision de tout quitter pour se réaliser.

Paris, une nouvelle vie à endosser, sous un autre nom, dans un milieu combien différent où elle côtoie prostituées, petites gens, problèmes de logement, d’emploi, mais où elle découvre ce Paris des boites de jazz, où elle rencontre ces personnages, Robert, le photographe, Horatio le pianiste, et Sam, cet américain dont elle tombe amoureuse, mais dont on apprendra bien plus tard le vrai rôle.

Chicago enfin, retour aux sources mais dans un contexte très différent. La peur a disparu avec le mari défunt, et la reconquête de son fils est possible.... au travers de cette lutte politique dans laquelle il est engagé et qu’elle alimentera au moyen de ses reportages photographiques.

Toutefois, souvent ont été évoqués, le côté fleur bleue du roman, ses incohérences, ses lieux communs, son côté romanesque qui pourraient donner un bon scénario de série télévisée.

De l’avis général, ce fut une bonne lecture, mais pas un grand livre.

Valentine Goby - Un paquebot dans les arbres

Peinture sociale des années 1960 concernant une famille de petits commerçants (bar) sans couverture sociale, que la tuberculose va ruiner et détruire.

Le style : écriture précise, sans digressions ni supputations, phrases courtes qui « déversent » une histoire, verbes d’action. Ce roman mené à un train d’enfer a beaucoup plu dans l’ensemble.

Discussion autour des dates, quelque fois erronées en ce concerne les vaccins, la vaccination étant devenue obligatoire en 1950. Evocation des sanatoriums.

Discussion autour de la sécurité sociale : pour des commerçants et des indépendants, il n’était pas obligatoire de cotiser à une assurance volontaire, très chère. C’était une volonté propre et souvent, par économie et/ou par insouciance ou ignorance, ils ne prenaient pas d’assurance et se retrouvaient dans une situation difficile quand arrivait un problème de santé. Le parallèle est fait avec les femmes d’agriculteurs qui n’avaient aucun statut.

Quant à l’histoire elle-même, elle a emporté tous les suffrages, malgré les souffrances des protagonistes. Le père est considéré comme un artiste, loin des réalités. Il jouit de la vie et de la compagnie des clients, de l’amour inconditionnel de sa femme et de l’admiration de ses enfants, sans toutefois s’en préoccuper. Sa grande générosité va vers ses clients, qui ne lui rendront pas une fois les problèmes arrivés et le délaisseront. Les parents sont considérés comme des irresponsables et des égoïstes.

Il a été fait un parallèle entre l’actualité de la pandémie et la tuberculose, maladies qui distancient les personnes, font monter la méfiance et ne développent pas forcément de solidarité (rejet des gens du village, ingratitude des clients du bar).

Le courage de Mathilde, très mature, force l’admiration : les jeunes d’aujourd’hui pourraient-ils se comporter comme elle ? Son orgueil la pousse à se débrouiller toute seule sans aller chercher d’aide (sauf à la fin). Elle porte tout sur ses épaules et toute sa famille compte sur elle pour les sortir de la mouise, sans se rendre compte de sa souffrance.

Admiration aussi pour la directrice du lycée qui va aider Mathilde à s’en sortir, bien au-delà de ses années de lycée. D’après certaines : « il y a des personnes dans l’éducation nationale qui comprennent vraiment ce qu’est leur rôle et l’assument ». Une chance pour Mathilde que d’avoir croisé cette personne, les rencontres sont primordiales pour s’en sortir.

Discussion autour de la précarité. On souligne le côté humanitaire de Valentine Goby, qui a participé à plusieurs missions en Afrique et en Asie.

Discussion autour du contexte historique dans lequel Valentine Goby place son roman puisqu’elle aborde la guerre d’Algérie et ses traumatismes.

Plusieurs titres de romans de Valentine Goby sont évoqués. Il est également fait référence aux divers ouvrages jeunesse qu’elle a écrits.

René Frégni - son oeuvre

Toute l'œuvre de René Frégni était proposée, au libre choix des participants.

René Frégni a remporté un franc succès auprès du groupe de lecture : 10 romans différents ont été lus et nous avons reçu 9 commentaires et une vidéo de la Grande Librairie.

Il se dégage de cet ensemble qu’il y a chez cet auteur deux aspects contrastés.

Sa part de soleil :

. Son style poétique, qui décrit la Provence, qui pourrait faire penser à Giono et à Pagnol.

. Ressort également son amour pour sa mère et pour les gens en général, avec une bienveillance particulière pour ceux qui sont un peu en marge de la société.

. Son amour pour Marseille et Manosque, villes de son enfance, de sa jeunesse et de sa retraite.

Sa part d’ombre :

. Elle apparait dans certains de ses ouvrages comme « sous la ville rouge » « on ne dort jamais seul » « où se perdent les hommes ». Son séjour en prison et le harcèlement qu’il a subi de la part d’un juge l’ont amené à militer pour les droits humains. Il attire à lui les marginaux et les petits truands et on constate chez lui un certain penchant pour les armes sans que jamais il ne s’en serve.

La vidéo nous a permis de nous rapprocher de lui en attendant sa prochaine apparition au Festival du Livre.

Cette approche de l’auteur au travers de plusieurs de ses romans nous a donné aux unes et aux autres l’envie d’en découvrir d’autres.

Anna Hope - la salle de bal

La salle de bal d’Anna Hope nous a littéralement entraînés dans une suite de valses, polkas, tangos, rocks...

Non, pas à ce point! Mais nous avons tous beaucoup aimé ce roman, dur, profondément dur, où nous étions presque enfermés en compagnie de nos héros, Ella, John, Clem.

Si ces trois « enfermés » nous ont séduits, Charles, dans le rôle du médecin a été, pour les deuxièmes lectures LE personnage principal sinon une découverte.

John, simple dépressif, Ella, juste révoltée contre le système qui l’écrase, et Clem, fille de bonne famille dérangeante, ont eu raison de notre compassion, de notre désolation.

Ont été notés le style, le romantisme, la poésie, le rapport à la nature, la délicatesse des écrits entre John et Ella/Clem, enfin, la profonde tristesse éprouvée en fin de roman.... John prend la main de sa petite fille au bord des vagues sur la plage des retrouvailles...

Nos réflexions ont voyagé loin vers d’autres sujets : l’enfermement arbitraire, l’eugénisme, la stérilisation des personnes « inaptes », les traitements des maladies psychiques, la musicothérapie, les électrochocs, l’avortement en cas de malformation de fœtus, le dépistage des malformations de fœtus...

Plusieurs cas vécus par les uns et les autres ont été relatés.

Enfin, une liste d’ouvrages a été suggérée, traitant plus ou moins de ces thèmes.

Rester vivant de Pierre Souchon

La tête contre les murs d’Hervé Bazin

L’insomnie des étoiles de Marc Fugain

Mille femmes blanches de Jim Fergus

La ligne de faille de Nancy Houston

Le parfum d’hellebore de Cathy Bonidan

Un goût de cannelle et d’espoir de Sarah Mc Coy

Confession d’un masque de Mischima

Enfin, en relation avec le personnage de Charles, nous avons évoqué le cas de Oscar Wilde, et Alan Turing (cf le film « Imitation game »)

Franck Pavloff - L'homme à la carrure d'ours

Ce roman nous a toutes interpellées car nous y avons vu :

. Une fable sur l’enfermement

. Une fable sur l’espérance

. Un style très suggestif et pittoresque: une prose très poétique, pleine d’images et d’une belle qualité rythmique.

Nous avions en commun l’avis que cette histoire était pour le moins tragique, et le faible espoir représenté par Lyouba était bien enfoui sous des tonnes de permafrost en voie de décongélation, certes, mais néanmoins imprégné de virus anciens ou méconnus...

Un parallèle est souvent souligné avec notre époque, envahie de déchets incontrôlés, ou expédiés loin de nous, mais pour autant pas dissous.

Souvent la difficulté à communiquer entre les peuples, la peur, la mauvaise gestion des déchets, ont été évoquées.

Dans la noirceur ambiante de ce roman chacun y a pourtant vu la poésie, magistralement utilisée chez Franck Pavloff. Et la nature est devenue le troisième personnage après Lyouba et Kolya.

Si certaines y ont décrypté les ficelles d’un texte propre à nous émouvoir, d’autres en ont fait une lecture de fable, ce qui a permis sans doute de reprendre du souffle et, comme une midinette, d’apprécier pleinement la beauté de ce texte qui ne laissera aucune de nous, indifférente.

En conclusion, nous avons lu ce paragraphe qui termine un article écrit par Philippe -Jean Catinchi le 02 février 2012 au Monde.

« Magnifique, envoûtant, terrible aussi, le Grand Nord de Pavloff a l’irréalité des fables, le caractère halluciné des cauchemars à l’implacable logique mortifère. Mais par son lyrisme primitif, presque barbare, l’écrivain fait de cette faillite écologique autant qu’humaine une geste épique, petite parente de ces sagas chantées sous les mêmes cieux autrefois »

Marianne Rötig - Cargo

Cargo de Marianne Rötig (écrivaine en résidence à Mouans-Sartoux)